顶尖高校集体砍专业,是艺术生没出路了?

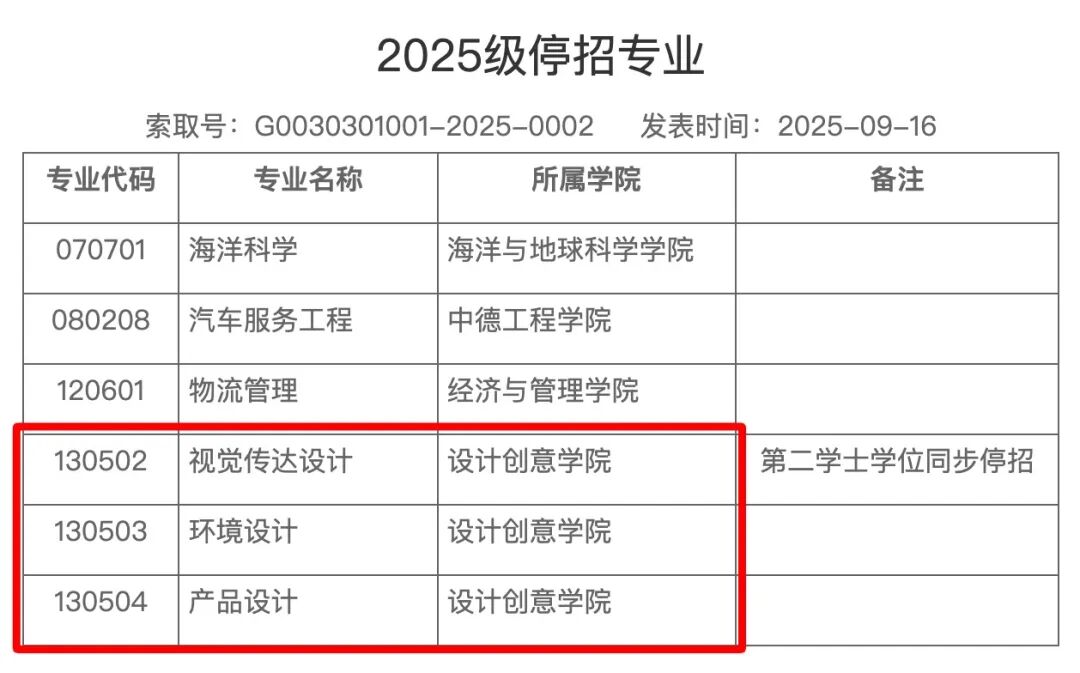

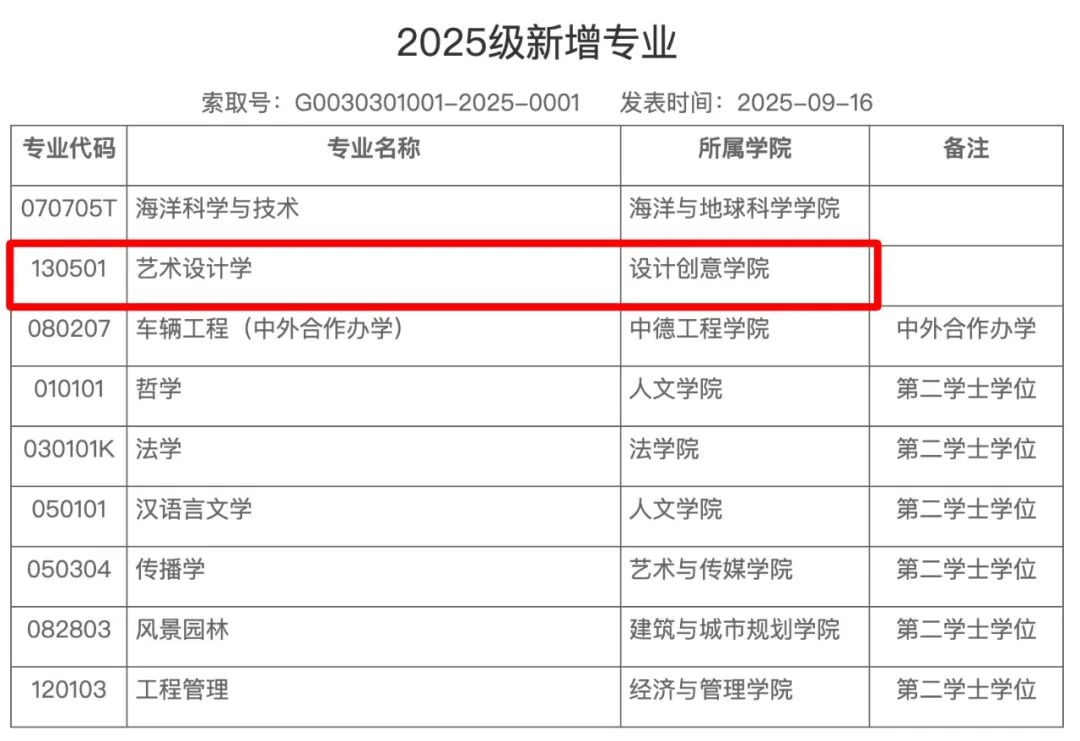

2025 年艺术生家长群里,同济大学的 “增一停三” 通告炸了锅 —— 视觉传达设计、环境设计、产品设计三个国家级一流专业突然停招,取而代之的是全新的 “艺术设计学” 专业。

来自同济大学官网

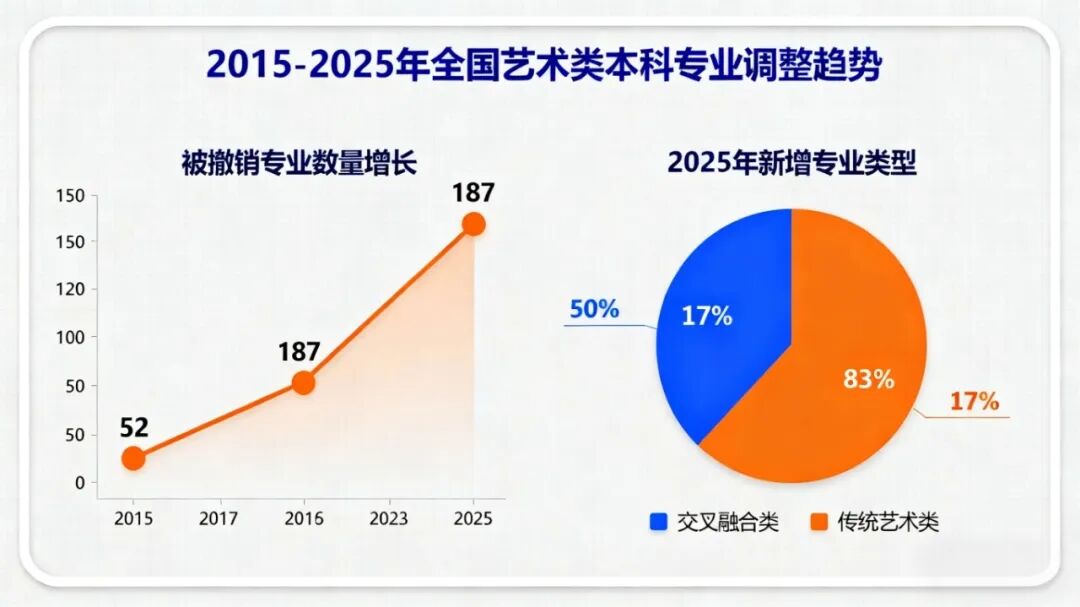

这绝非个例:

南开大学直接砍掉半数艺术专业,视觉传达、环境设计停招,招生人数锐减 40%,还撤销了设计学硕士点;

中国石油大学(北京)更彻底,一口气撤销音乐学、视觉传达等 4 个艺术专业,彻底退出艺术类招生;

教育部数据显示,2024 年全国高校共撤销 1428 个本科专业点,艺术设计类占比超 15%。

值得注意的是,“砍专业” 并非减法而是重构。同济新设立的艺术设计学专业,将原有的三个独立专业整合为 “媒体与传达设计”“产品与体验设计”“环境与场景设计” 三大交叉方向,课程体系涵盖 AI 设计、交互技术等 6 大模块,甚至与世界名校共建创新项目。南开也同步新增艺术设计学专业,主打 “人文 + 技术” 融合培养。

解构专业洗牌

3 大底层逻辑浮出水面

高校集体调整绝非偶然,而是政策、技术、市场三重力量的必然结果:

01

美育改革倒逼 “高质量发展”

2023 年教育部等五部门印发的《普通高等教育学科专业设置调整优化改革方案》,为此次变革定下总基调:到 2025 年优化调整 20% 左右学科专业布点,淘汰不适应发展的专业,新设一批对接新技术、新产业的交叉专业。这一政策与 “新文科建设” 形成联动 ——2021 年教育部在新文科建设中明确提出 “推动文科与理工农医深度交叉,推进文科专业数字化改造”,为艺术设计教育的转型提供了政策依据。

02

AI 重构设计行业生态

2025 年的设计行业已被技术彻底重塑,传统培养模式的局限性愈发凸显。BOSS 直聘发布的《工业设计工程师招聘需求》显示,企业不仅要求掌握 Rhino、SolidWorks 等 3D 建模软件,还需精通 CMF(色彩、材料、表面处理)技术,甚至具备基础的 Python 编程能力以对接 AI 设计工具。某头部互联网公司的 UX 设计岗位招聘中,“熟悉 Midjourney 参数调试”、“能使用 Figma 进行交互原型开发” 已成为基本要求,传统只会 PS、AI 的设计师简历通过率不足 15%。

技术对设计流程的改造更为彻底。“过去设计师需要手绘百张草图,现在通过 AI 工具可快速生成 200 个方案,节省的时间应投入到用户研究与体验优化中”。这种变革直接倒逼教育升级 —— 同济大学从 2014 年起就全面拥抱计算设计,2025 年新专业中 “AI 辅助设计”、“数据可视化” 等课程占比已达 35%,远超传统专业的 5%。

03

人才需求的结构性失衡

当前艺术设计领域正呈现 “传统岗位饱和、新兴岗位空缺” 的极端分化。2025 年数据显示,视觉传达设计、环境设计等传统专业毕业生虽就业率可达 62%,但平均起薪仅 4800 元 / 月,且 30% 从事与专业无关的工作;而智能交互设计、数字时尚等交叉领域供需比达 1:8,毕业生起薪普遍超过 8000 元 / 月,头部企业甚至开出 20 万 + 年薪争夺应届生。

这种失衡的根源在于 “人才供给滞后于产业升级”。宁波华孚招聘负责人透露:“我们需要能完成‘用户洞察 - 3D 建模 - CMF 落地 - 生产跟进’全流程的设计师,但传统毕业生往往只懂其中一环,需要企业花费 6 个月重新培训”。智能建造领域尤为典型,2025 年该领域人才缺口已突破 120 万,具备 AI 技术理解能力的复合型设计师成为企业争抢的对象。

直面现实焦虑

艺考生面临的三重生存挑战

专业调整带来的不仅是升学路径的改变,更是对考生能力、规划与心态的全面考验。2025 年艺考圈的焦虑,集中体现在三个维度:

考核升级

传统艺考 “重技法、轻思维” 的时代已彻底终结。中央美术学院 2025 年校考实施 “3+X” 新模式,素描、色彩、速写三门基础科目权重由 70% 降至 60%,新增 “综合媒介创作” 占 40% 分值,要求考生运用 AR 技术完成空间叙事,与伦敦艺术大学数字艺术专业入学测试形成对标。同济新专业的招生要求更为明确:文化课需达特殊类型招生控制线,校考增加 “跨学科创意方案” 环节,考生需在 3 小时内完成 “AI 辅助下的社区服务设计” 提案,既考美学表达,也考逻辑分析与技术应用能力。

数据更能说明竞争的残酷性:2025 年央美设计学类专业校考报名人数达 3.2 万,最终录取 221 人,录取率仅 6.9%;而具备跨学科实践经历(如参与过创客项目、掌握 AI 设计工具)的考生,录取率高达 18.7%,是普通考生的 2.7 倍。

路径收缩

优质艺术教育资源正加速向顶尖院校集中,普通考生的选择空间持续压缩。2025 年数据显示,师范类高校已撤销 85 个艺术类专业,理工科高校缩减 36 个相关专业,而央美、清美、同济等顶尖院校的招生规模基本保持稳定 —— 这意味着原本分散在普通院校的升学机会被 “收窄”,更多考生需挤入 “顶尖赛道”。

更严峻的是录取门槛的全面提升。对于文化课基础薄弱或缺乏跨学科积累的考生,国内升学的难度已呈指数级增长。

认知迷茫

“学艺术有没有出路?”“选传统专业还是新专业?” 成为家长群体的核心困惑。传统专业的就业困境与新专业的未知性形成双重焦虑:一方面,视觉传达、环境设计等专业毕业生 “毕业即转行” 的案例屡见不鲜;另一方面,“艺术与科技”“智能空间设计” 等新专业缺乏成熟的就业数据,家长担心 “成为试验品”。

这种迷茫在志愿填报中体现得尤为明显。某高考咨询机构统计显示,2025 年艺术类考生中,37% 在填报志愿时选择 “服从调剂”,较 2023 年提升 14 个百分点;有 28% 的考生因 “不确定专业前景”,放弃校考资格转而备战普通高考。

破局路径

从 “被动适应”

到 “主动构建” 的成长策略

面对行业变革,焦虑无济于事,唯有主动重构能力体系与升学路径,才能在变局中把握主动权。结合国内教育转型趋势与国际艺术教育优势,三条路径值得重点布局。

瞄准 “艺术 + X” 的核心竞争力

国内高校的调整已释放明确信号:单纯的技法型人才不再吃香,具备 “艺术功底 + 技术能力 + 跨界思维” 的复合型人才才是未来的核心竞争力。考生需从三个维度主动提升:

技术工具赋能

系统学习 AI 设计工具(Midjourney、Stable Diffusion)、数字建模软件(Rhino、SolidWorks)、交互设计平台(Figma),并尝试将其融入创作 —— 例如用 AI 生成创意草图,再通过 3D 建模实现实体原型,最后用 Figma 设计交互演示方案。

跨学科知识补充

通过 Coursera、中国大学 MOOC 等平台选修相关课程,如 “设计思维与创新”(斯坦福大学)、“数据可视化基础”(北京大学)。参与跨学科实践项目更为关键 —— 清美与故宫博物院共建的 “数字文创设计项目”,允许高中生参与纹样数字化创作,这类经历在名校校考中极具说服力。

文化素养积淀

关注社会热点与文化传承,培养 “设计回应现实” 的能力。参考央美考题逻辑,从《考工记》等传统典籍中提炼设计语言,或围绕 “乡村振兴”“低碳生活” 等主题创作作品。例如云南考生团队创作的《茶马古道数字长卷》,将非遗技艺与数字投影结合,既体现文化底蕴,又展现技术应用,最终斩获国际奖项。

把握艺术留学的 “政策窗口期”

2025 年的全球艺术留学市场呈现 “政策利好与竞争加剧并存” 的特征,对于有条件的家庭,这正是布局海外优质教育的黄金时机。不同国家的优势与政策需精准把握:

英国

本科、硕士毕业生 PSW 签证为 18 个月,博士 3 年;转工签需年薪≥?38,700

美国

数字媒体、交互设计等 8 个艺术领域纳入 STEM 认证,OPT 可延长至 36 个月;允许 100% 远程办公

新加坡

学生签证申请简化,通过率超 90%;QS 前百毕业生落户加分

澳大利亚

SID 签证允许工作 1 年即可申请永居,职业清单含 456 个设计相关岗位

海外院校的专业设置恰好契合国内人才需求缺口。如皇家艺术学院的 “信息体验设计” 专业,将视觉传达与 AI、数据可视化深度融合,毕业生入职谷歌、微软等企业的起薪普遍超过 6 万美元 / 年;纽约视觉艺术学院的交互设计专业为 STEM 认证项目,毕业生留美就业平均起薪达 7.2 万美元。

海外艺术院校的申请核心是作品集,但其要求与国内校考截然不同 —— 更强调创意过程、技术应用与思维深度,而非单纯的技法呈现。对于缺乏国际教育背景的学生,专业的预科课程能提供系统支持,实现 “能力提升 + 申请适配” 的双重目标。

AIVA埃瓦的艺术预科体系堪称典型案例:依托 300 + 具备海外名校背景的导师团队(含伦艺中央圣马丁、伯明翰城市大学等院校硕士),课程涵盖三大核心模块:

交叉基础模块:通过真实项目和交叉学科培养跨学科思维;

作品集定制模块:导师根据学生目标院校偏好,一对一指导作品创作,确保作品集精准匹配院校要求;

升学保障模块:提供语言培训、文书指导、院校面试模拟等全流程服务,并依托与伯明翰城市大学等海外院校的合作关系,为学生提供保底录取通道。

同济大学的专业调整,本质上是艺术教育向 “价值创造” 本质的回归 —— 设计不再是单纯的美学表达,而是用创意与技术解决社会问题、驱动产业创新的核心能力。这场变革不是 “路变窄了”,而是 “要求更高了”:它淘汰的是投机取巧的 “艺考捷径”,筛选的是真正热爱艺术、兼具视野与能力的未来创作者。

对于艺术生而言,无论是深耕国内交叉专业,还是布局海外优质教育,核心都在于 “以不变应万变”—— 不变的是对艺术的热爱与创意的初心,变化的是持续学习技术、拓展视野的能力。当我们将视野从 “考哪个专业” 转向 “成为什么样的设计师”,从 “应付考试” 转向 “解决问题”,就能在这场变革中把握主动权。

未来的艺术设计人才,必将是既能从传统文脉中汲取养分,又能驾驭 AI 等前沿技术;既能在国内市场落地实践,又能在全球舞台展现价值的复合型创新者。而这场正在发生的教育变革,正是在为这样的人才诞生铺路。

关注AIVA埃瓦国际艺术教育,

获取更多申请制胜攻略!

本科/硕士申请如何突出作品集优势?

预科、A-Level艺术课程如何规划?

AIVA公众号

AIVA公众号 小红书:AIVA当代首饰

小红书:AIVA当代首饰 AIVA当代首饰

AIVA当代首饰 AIVA国际课程中心

AIVA国际课程中心 沪公网安备 31010602004641号

沪公网安备 31010602004641号