校友专访|迷茫小白转赛道做首饰,如今已是ACJ College Prize奖项得主

Hong Shuxi

AIVA埃瓦国际艺术名校预科 本科预科学生

毕业于广州某国际高中

伯明翰城市大学 首饰设计 本科

ACJ College Prize 2025获得者

01

3个A的优等生为什么选艺术

高中就读于广州的一所国际高中(A-Level体系),我的成绩看起来稳稳当当,A1三科都拿了A,似乎应该走向一条“标准”的学术道路。但说实话,我心里一直有个“创作”的渴望。从初中开始,我就喜欢捣鼓各种材料,木头、树脂……什么都想试试看。那时候吸引我的不是“首饰”这个名头,而是材料本身。我需要一个“出口”去释放对材料的探索欲,而首饰恰好成了最方便、最直接的载体——它小巧,能承载各种实验。

真正让我下定决心走上这条路的,是伯明翰城市大学(BCU)官网的首饰专业课介绍。丰富的设备、自由独立发展的项目空间、对材料无限可能的鼓励……几乎每一句话都戳中了我。我意识到,这就是我需要的——一个能让我自由探索、不被框死的空间。

02

一场被打破认知的硬着陆

通过高中同学的推荐,我了解到AIVA埃瓦与BCU有直接合作的预科项目。实地考察和面试后,我被这里的环境和专业设备吸引了。作为BCU预科的官方培训基地,这里的金工设备、工作室氛围,都让我觉得“非常够用,是打基础的好地方”。更重要的是,它能直接衔接BCU本科,省去了A2考试等环节,路径清晰又高效。于是,我来了。

但当时我没料到,真正的挑战不是技术,而是思维的重塑。

艺术零基础的困境

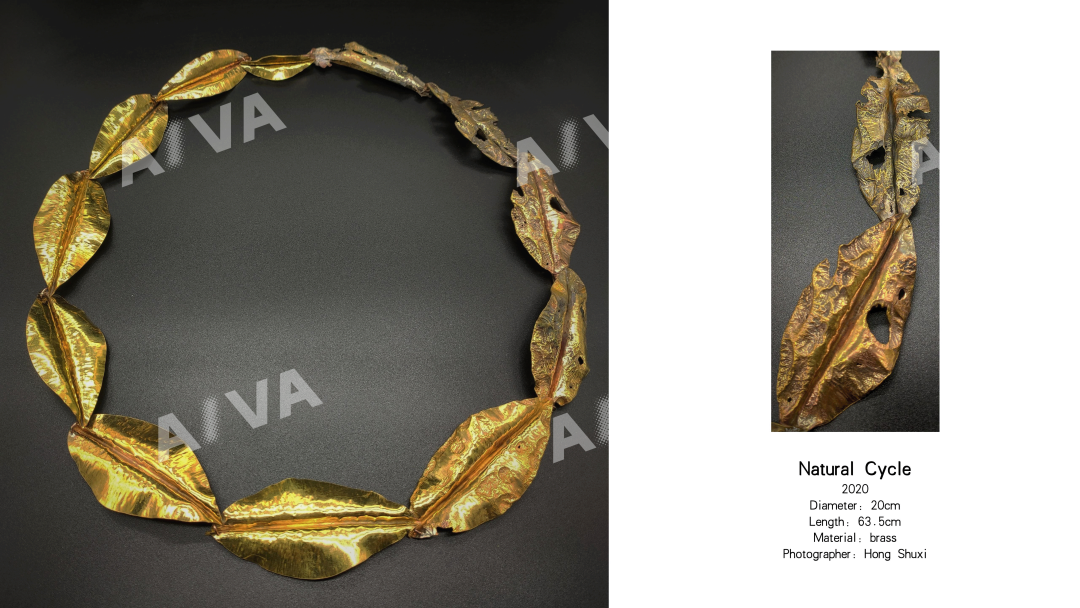

坦白说,虽然我有做手工的爱好,但真正的“艺术思维”,我几乎是零基础。刚进预科,“当代首饰”这个词是什么意思?我完全不懂。记得第一个项目主题是“循环”,我做了一条从小叶到枯萎叶子的项链。那时,我的关注点全在金工技术上——怎么把叶子焊得精致?怎么打磨光滑?至于“概念表达”?我脑子里一片空白,根本不知道从何下手。

那段时间真的非常迷茫。习惯了应试教育“被喂信息”的模式,突然要自己独立探索、发展想法,我像只无头苍蝇。我不知道该用材料的特性、外形的设计、颜色的搭配,还是结构的创新去表达主题,一切都很混乱。

关键的破冰时刻

幸运的是,AIVA埃瓦的老师们能够在关键点上引导帮我“破局”:

我辛辛苦苦做了一个精致的金属笼子,结果不小心掉地上踩碎了!我正懊恼得不行,导师却说:“你看,这破碎的样子,不比之前那个完整的更有张力和故事感吗?” 这句话像一道闪电!我突然意识到,首饰不一定要精致、完美,它可以是破碎的、混乱的、充满意外痕迹的——这本身就能成为表达的一部分。

* 过程本身就是艺术

在另一个项目里,杨老师建议我:“试试把你制作首饰的过程记录下来?” 我豁然开朗!于是,我录下视频:用一根红线缠绕两个戒指,用力拉扯,红线勒紧,戒指变形、最终紧紧吸合在一起。这个“过程的记录”成为了作品不可或缺的一部分,赋予了它新的意义。

2000

2020

Perimeter of the ring:5.5cm

Material:silver;cotton thread

Photographer: Hong Shuxi

这些点拨,像一把把钥匙,一点点撬开了我思维中被固化的枷锁。我开始明白,创作不仅仅是最终那个光鲜亮丽的成品,探索的痕迹、意外的发生、观众的参与,都可以是艺术表达的源泉。

为我铺就的基石

回头看在AIVA埃瓦的日子,这段预科经历对我来说价值巨大,核心在于两点:

坚实的金工技术基础

这是最直观的收获。预科阶段密集的金工训练,让我在进入BCU本科时,技术起点远高于许多同学。这让我在大一能更从容地应对专业学习,甚至在技术相关评分上取得优势(比如我大一就拿到了87分)。

艺术专业领域的领路人

对于像我这样完全“零基础”跨入艺术设计大门的学生,AIVA埃瓦预科就像一位耐心的引路人。它把我领进了“当代首饰”这个专业领域的大门,让我初步接触到这个领域的理念、方法和语境。虽然理解和运用还需要时间,但至少我知道了方向在哪里,不再是一片漆黑。

03

在BCU的阶段性突破

带着预科打下的基础,我进入了BCU本科。预科的金工优势立刻显现:大一主要是金工技术深化,我上手快,压力小,可以把更多精力放在适应新的学习模式和项目制探索上。

真正的思维飞跃和创作突破,发生在大二。这要特别感谢我的导师Rebecca。她引导我们深入探讨 “过程与结果” 的关系。这个主题瞬间击中了我!回顾自己,尤其在经历应试教育后,我一直追逐着各种“结果”(成绩、升学)。但静心思考,真正塑造我、让我成为现在的“我”的,是那些探索、尝试、犯错、挣扎的“过程”本身。

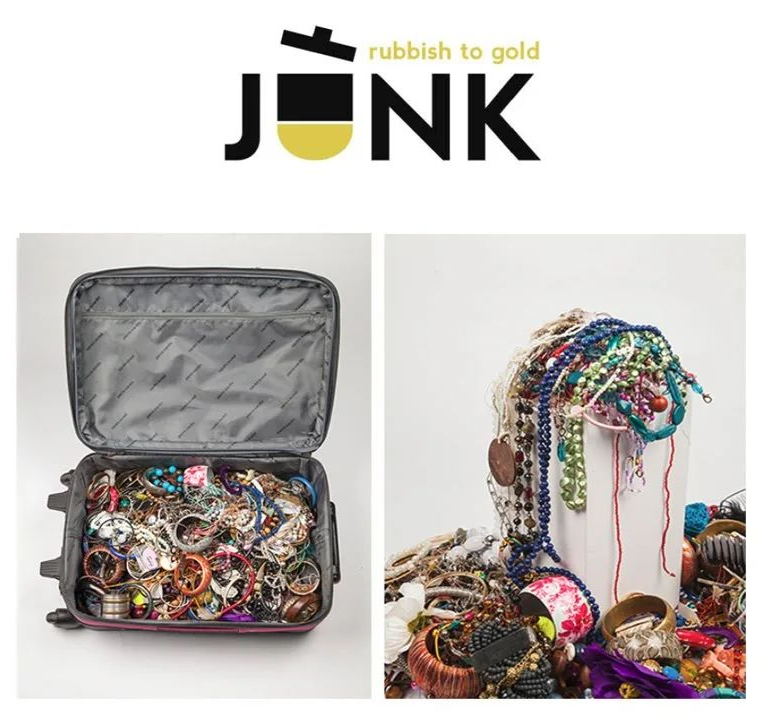

Rubbish to Gold (图片来自网络)

如何用首饰表达这个抽象的概念?如何让观众也能切身体会到“过程”的价值?一个巨大的灵感来源于艺术家 Jivan Astfalck 在BCU做的 “JUNK: Rubbish to Gold” 项目。我看到人们乐此不疲地在堆成小山的废弃首饰“垃圾堆”里翻找、组合、创作。为什么大家会对“垃圾”如此投入? 深入了解后,我发现这背后是“寻宝心理”在驱动——大脑会为“寻找”本身分泌多巴胺,带来快感和动力。“盲盒”不就是利用了这个机制吗?于是,我开始了我的实验项目:

01

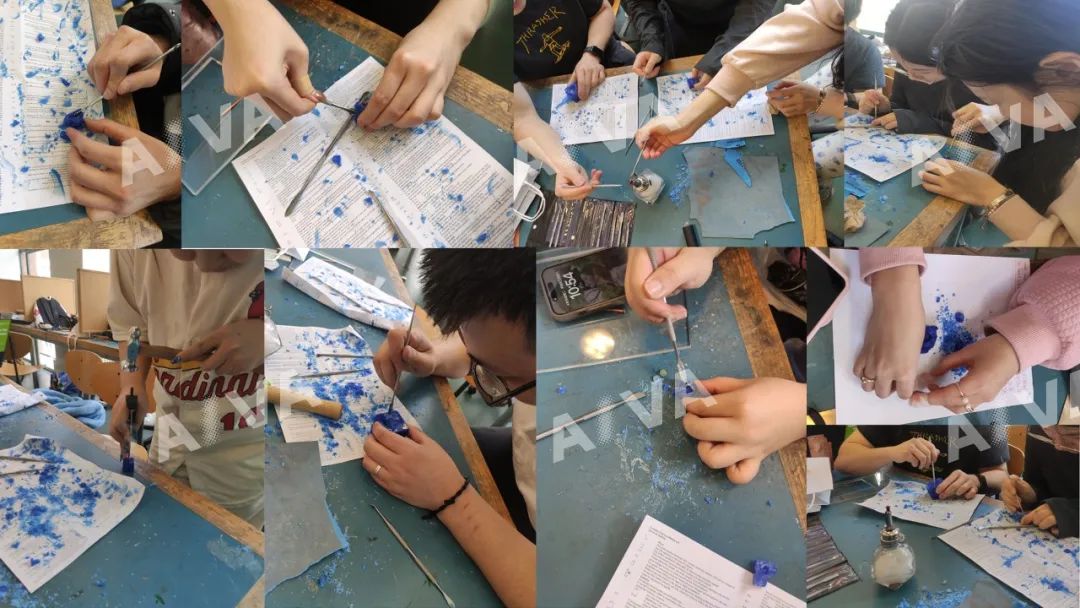

初试:全班“时空”的挖掘

我把各种宝石封在蜡块里,请全班同学用统一提供的工具进行“挖掘”,并告诉他们可以带走找到的第一颗宝石。结果出乎意料地热烈!几乎全班都参与了进来。更关键的是,即使工具相同,每个人开凿蜡块的方式、留下的痕迹都截然不同! 这完美印证了我的想法:“寻宝”过程本身能强烈吸引人;并且,每个人在过程中的投入和印记都是独一无二的。

02

深化:解放工具,个性迸发

第二次实验,我取消了统一工具的限制。参与者需要用身边任何能找到的物品来打开属于他们自己的蜡块盲盒。结果令人惊喜:有人用掏耳勺细心挖掘,有人想到用火去融化(家里做香薰蜡烛的同学),有人巧妙地用门缝夹开,有人用牙签挑,有人用砂纸磨,还有人用瑞士军刀钻孔…… 每个人的解决方案都充满了个人特色和生活印记! 我则负责将参与者留下的、充满个人痕迹的蜡块,与他们最终“寻获”的宝石结合,制作成一件独一无二的首饰。

03

表达核心:痕迹与宝石的对话

最终的作品,宝石依然闪耀夺目,但包裹它、记录着独特开凿过程的蜡块形态,承载着更丰富的个人叙事性。我想通过这些作品向观众提问:在“过程”留下的痕迹与“结果”获得的宝石之间,哪一个更能代表独一无二的你?哪一个更值得被珍视?

04

在英国的学习与生活

在BCU的学习体验非常棒,尤其要提的是强大的导师阵容:Rebecca、Jivan、Anna、Paul等等。

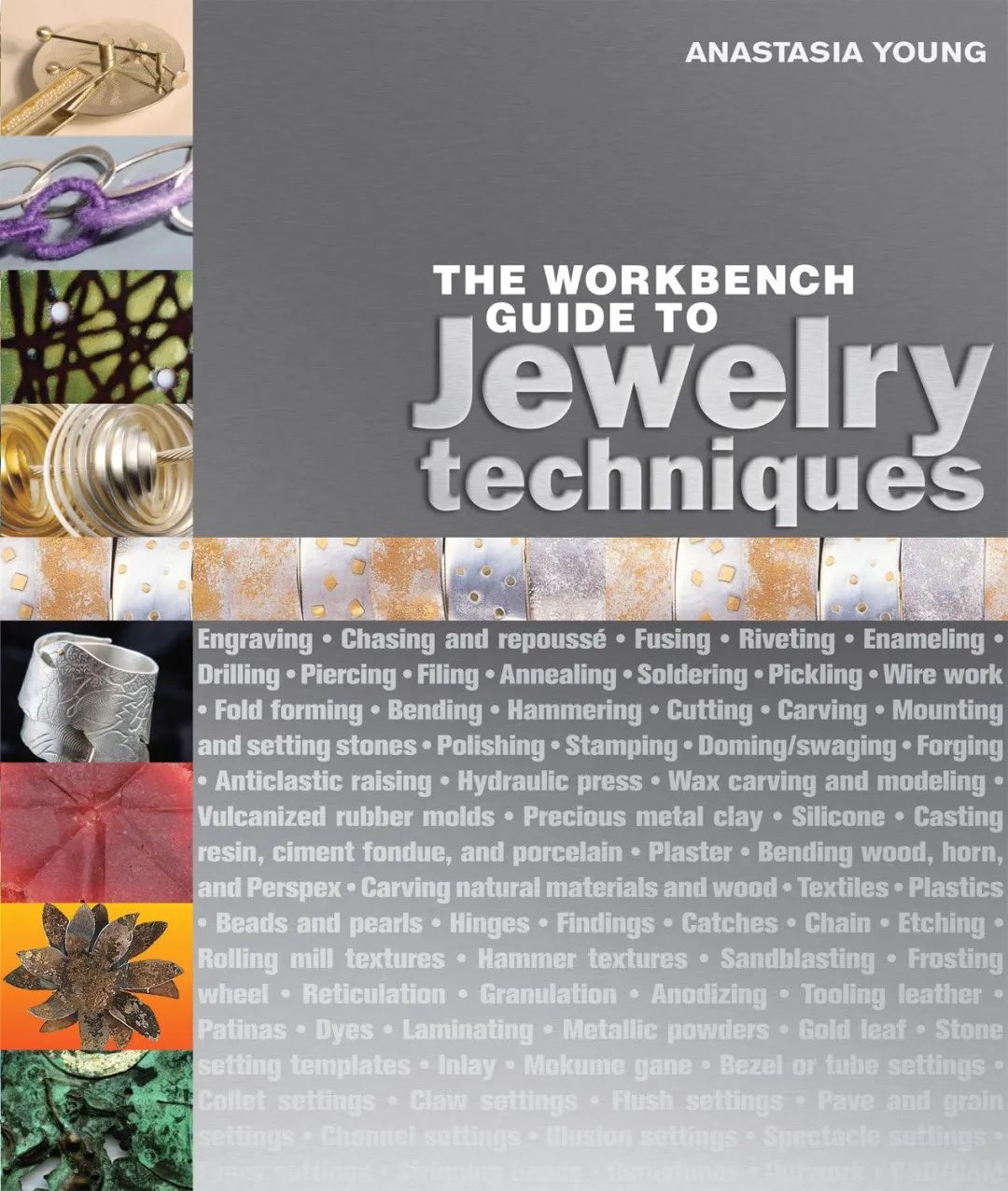

我记得到BCU的第一年,去上课手里还拿着杨老师推荐的首饰“绿皮书”——《The Workbench Guide to Jewelry Techniques》,导师在第一堂课把名字Anastasia Young打出来放在黑板上,我低头一看不就是这本书的作者吗?

他们不仅专业能力顶尖,更重要的是拥有几十年丰富的教学经验。他们太懂学生了!能精准指出你的困境在哪里,常常用简短的一两句话就能点醒我,引导我找到方向。和他们沟通高效且轻松,即使有时我自己都说不清想法,他们也能帮我理清思路。这种支持是极其宝贵的。

学校的资源也很丰富。定期组织的看展活动是重要的灵感来源。比如在V&A博物馆看到我仰慕已久的金线艺术家Giovanni Corvaja的原作,那种震撼是线上图片无法比拟的。学校还常有驻校艺术家项目(像Jivan的项目)、各种展览(毕业展、外部艺术家展、商业首饰展等),这些都极大地开阔了我的视野。工作室的设备总体是够用的,这也是预科打基础的好处之一,让我能更快上手利用这些资源(当然,热门设备如某些焊枪有时需要排队,算是甜蜜的烦恼吧)。

05

给学弟学妹的真诚建议

如果你和当年的我一样,来自应试教育、没有艺术基础,却对艺术充满好奇,我想说:不要焦虑。国外的课程很包容,老师会帮你找到适合的方向。零基础并不意味着劣势,有时反而能带来独特的想法。

回头看,我依然会选择AIVA埃瓦的BCU名校预科。它不仅让我提前适应了英国的学习方式,更在技术和思维两方面打下了扎实的基础,为我大一减轻了很多压力。相比走国际学校艺术A-Level等路径,这里在专业对接、时间效率和金工实操上都有明显优势。

AIVA公众号

AIVA公众号 小红书:AIVA当代首饰

小红书:AIVA当代首饰 AIVA当代首饰

AIVA当代首饰 AIVA国际课程中心

AIVA国际课程中心 沪公网安备 31010602004641号

沪公网安备 31010602004641号