校友专访|放弃艺考,我收获了UAL、Goldsmith、RWCMD、NTU四所大学舞台设计offer

Xu Jiayu

AIVA埃瓦国际艺术名校预科 本科预科学生

毕业于上海某公立高中

现就读于伦敦艺术大学 戏剧设计专业

同时收获OFFER:

伦敦大学金史密斯学院、 皇家威尔士音乐与戏剧学院、诺丁汉特伦特大学

01

放弃艺考的突围

作为上海体制内高中的艺考生,我走过了美术集训、联考,分数还算不错。但当同学们埋头重复素描技法时,我已经迷上了舞台剧,迷上了空间叙事的力量。舞台设计需要把平面构想立体化,让观众走进你的世界观。 我意识到国内的大学,并不是我的战场。

放弃既定轨道,意味着另辟蹊径。我像很多想出国的学生一样,研究了各种升学路径。

重新学 A-Level?时间和经济成本都太高;

读 BTEC 课程?总觉得缺乏足够的含金量,更像是在浪费时间。

咨询过的几家机构,要么学费高得离谱,要么课程设置让我看不到实际价值。

就在我陷入迷茫时,通过妈妈朋友的介绍,我了解到AIVA埃瓦在上海开设的预科学校。那时已经错过了英国很多学校的预科申请时间,而AIVA埃瓦的预科可以在上海完成,这意味着我不用为了预科再额外出国,节省了大量时间和精力。更重要的是,这里的课程体系直接对接英国本科,教学和打分都由导师负责,他们能在日常教学中精准判断学生的水平,这种灵活而专业的培养模式,正是我当时最需要的。

现在想来,这个选择背后藏着太多幸运。如果当时选择了其他路径,或许我还要在陌生的课程体系里摸索更久,甚至可能错过最佳的升学时机。

02

从画技到设计逻辑

舞台设计不是画漂亮的图,而是构建完整的世界观。在预科,我常被导师的“灵魂拷问”包围

“为什么用这个元素?”

“它和叙事有什么逻辑关联?”

“观众能通过设计理解故事内核吗?”

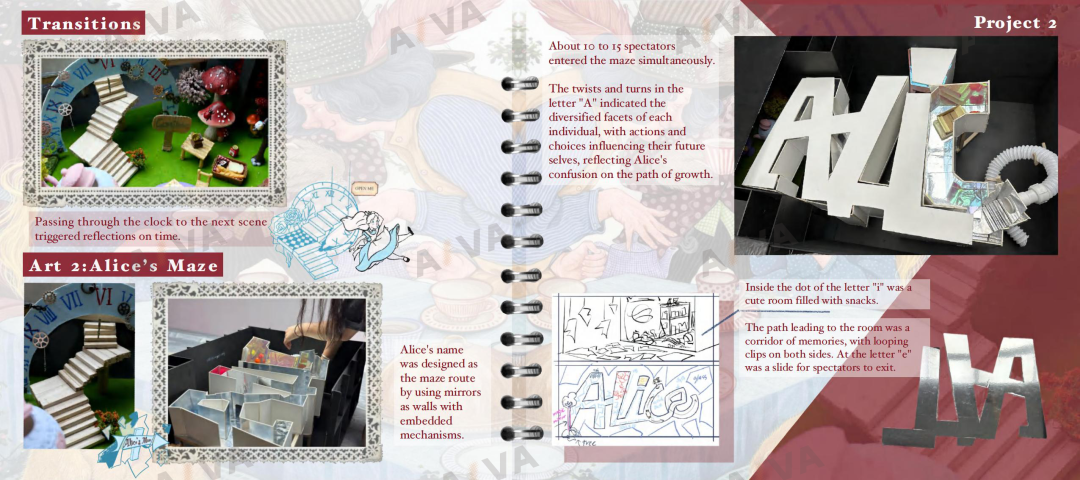

这些追问逼着我撕掉思维标签。以《Alice in Wonderland》项目为例:最初我执着于动画片里的棋盘格、兔子洞,方案被多次否决。直到抛弃固有符号,从“沉浸式体验”切入:

茶话会场景:将茶壶和帽子放大成巨型装置,茶壶每5分钟弹出彩带,让观众亲身感受仙境的奇幻;

图片来自Xu Jiayu作品集-Alice in Wonderland项目

迷宫场景:用镜面墙拼出Alice的名字,嵌入童年零食屋和骰子机关,观众需摇到双数才能开门——既呼应成长困惑,又让每个人成为故事主角。

图片来自Xu Jiayu作品集-Alice in Wonderland项目

这段“难产”经历教会我:创意不是灵光乍现,而是有据可循的突破。

03

用设计讲好一个故事

申请英国本科时,除了《AIice in Wonderland》我还提交了两个项目,每一个都凝结着在预科的思考与突破。

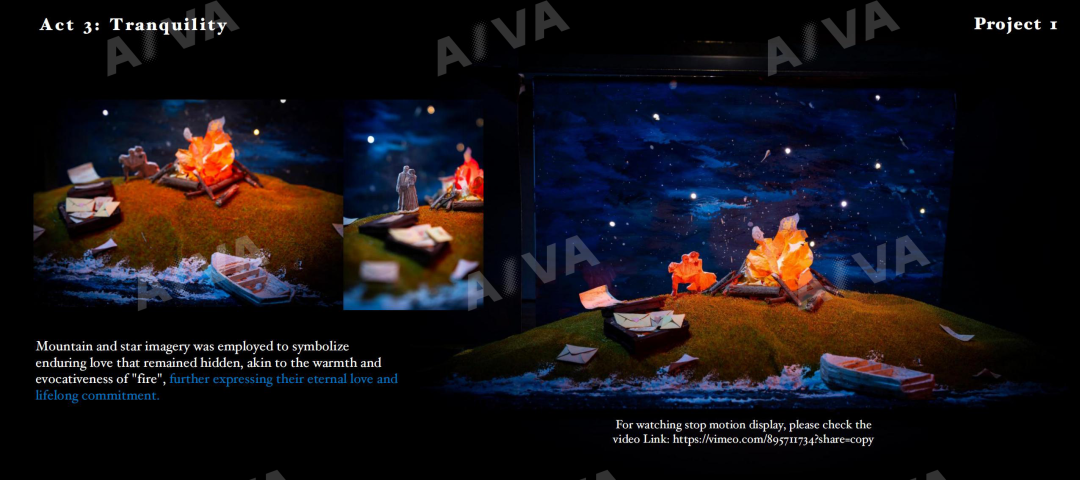

图片来自Xu Jiayu作品集-When You Are Old项目

《When You Are Old》是我最喜欢的项目之一,灵感来自William Butler Yeats的同名诗歌。这首诗本身没有完整剧情,国内很多改编都偏向亲情主题,但深入研究后发现,原诗其实讲述的是Yeats对Maud Gonne的爱情。为了准确把握这种情感,我翻看了Yeats的传记纪录片,梳理了他与Gonne的交往历程,甚至跑到图书馆查阅爱尔兰独立战争时期的历史背景。

最终我设计了三个场景:初遇时苹果树下的心动、热恋时悬崖边的舞蹈、晚年围炉读信的安宁。制作模型时,我特意用不同色调区分三个阶段 —— 青春的明快、中年的暖黄、晚年的沉静,通过光影变化强化情感递进。

图片来自Xu Jiayu作品集-When You Are Old项目

贯穿始终的小船象征“生命之流”,而共用道具暗喻爱情的延续——舞台设计不只是视觉呈现,更是对文本的深度解读。

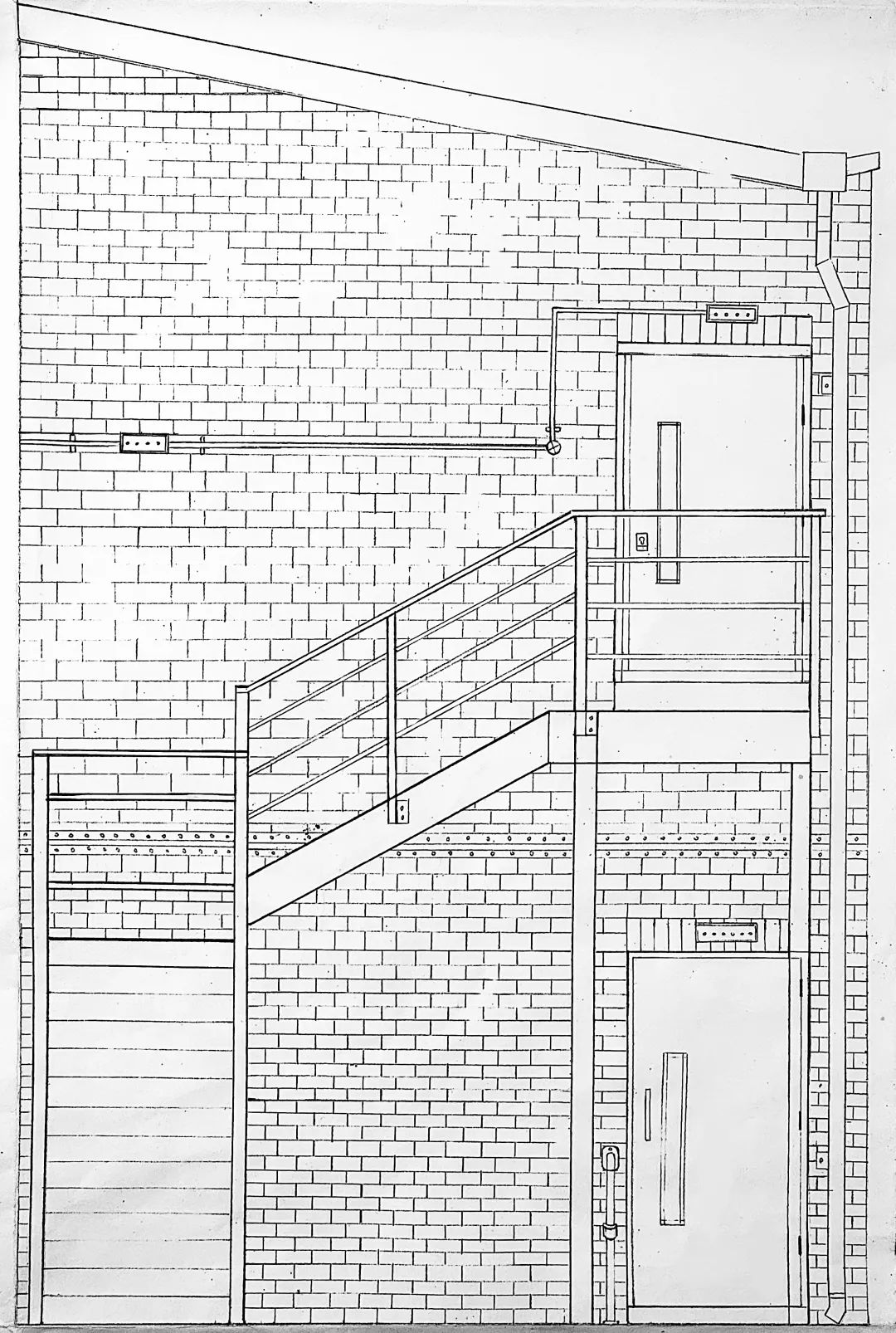

图片来自Xu Jiayu作品集-Miss Julie项目

不同于前两个项目的天马行空,《Miss Julie》是对基本功的一次考验。这个基于瑞典剧作家Strindberg剧本的设计要求完全写实。我严格按照 19 世纪瑞典庄园的厨房场景还原,从家具尺寸到墙壁高度都反复考据,连楼梯扶手的雕花细节都做了精准复刻。

图片来自Xu Jiayu作品集-Miss Julie项目

申请作品集要展现多样性 —— 既要有创意迸发的项目,也要有体现扎实功底的作品。

04

无缝衔接的思维跃迁

踏入伦艺后,我很快发现UAL课程的侧重点不是单向传授知识,而是逼你在实践中迭代。每模块都强调“应用逻辑”和“跨学科协作”——这也正是我在预科打下的基础。

UAL工作室

UAL课程拒绝纸上谈兵。教授要求还原现实场景:每人选一个5米×5米的角落,用卷尺测量后制作1:1模型。大家拿卷尺到处量,我做了学校附近的一个场景。这项目看似基础,却强迫我们观察细节——墙体角度、光影变化、空间比例。

5米×5米的角落场景还原

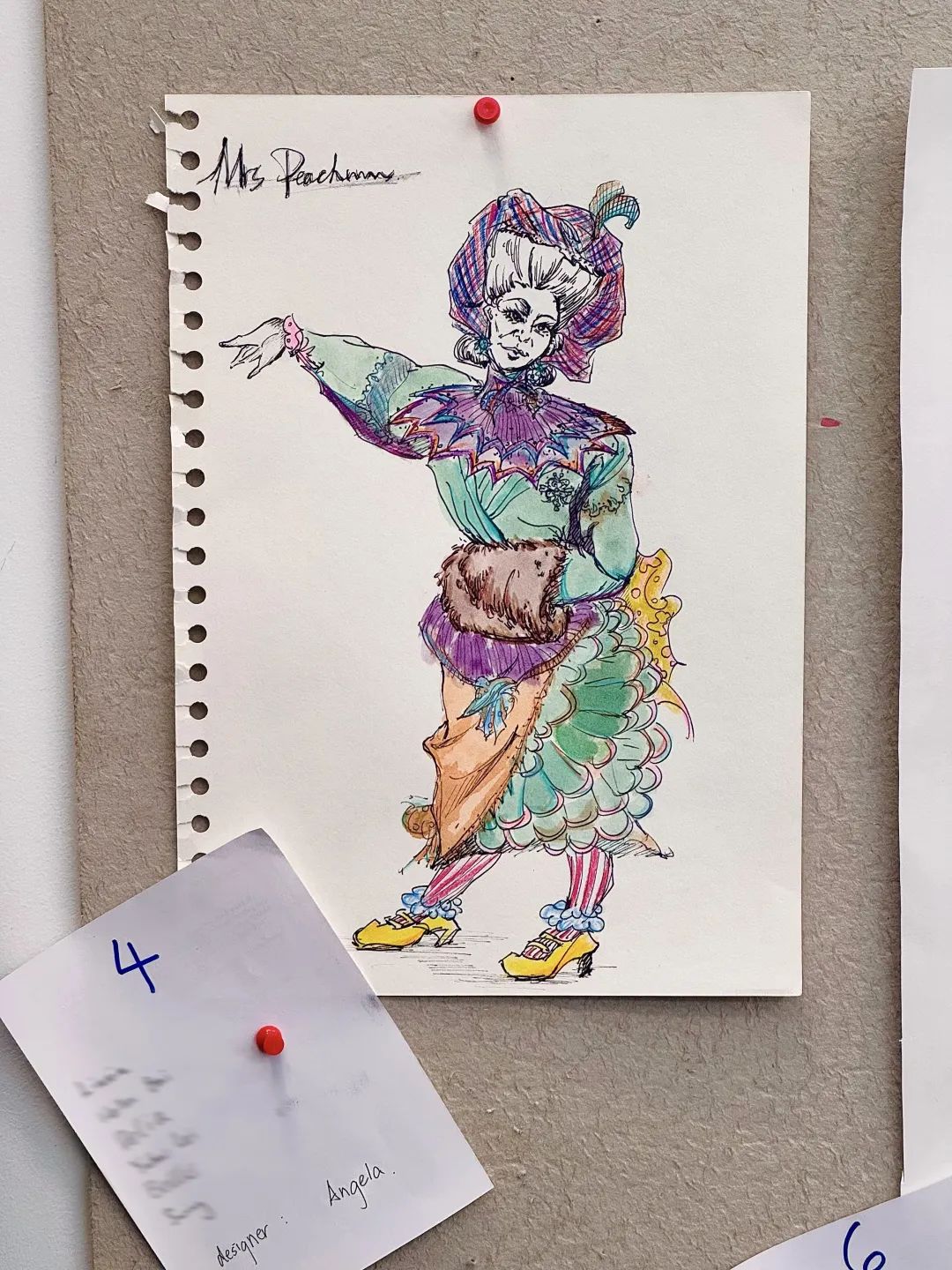

UAL课程里最刺激的是打破学科壁垒。我们舞台设计专业,突然要办一场戏服秀!不仅要设计服装,还要负责制作和排练。全班40多位同学每人画8个角色,匿名投票选出6套设计稿。每组预算仅20-50英镑,用废旧布料改造戏服,学习打版和染布,最终完成了一场戏服秀。

Xu Jiayu的设计稿被投票选出参与制作

UAL和预科一样强调批判性思维训练,我们的《印度版玩偶之家》项目就是典型:从读剧本到模型制作全独立完成,教授全程追问设计逻辑。研究剧本、调研印度文化、画效果图、做模型,最后还要presentation,工程量超大。

预科是体制内基本功与国际学校创意的‘粘合剂’——当同学为调研发愁时,我已能用预科方法论高效推进项目。

05

给学弟学妹的真心话

假期在上海话剧艺术中心实习,跟着舞台监督老师参与装台、调试灯光,我逐渐理解理论和实践的结合。

回望在我不同阶段的学习,想分享三点心得:

多和老师沟通。导师虽然有时看起来严肃,但总能在关键时刻给出方向。记得做作品集排版时,我总觉得自己的版面不够花哨,杨老师却说:“简洁清晰比花里胡哨更重要,让作品自己说话。” 这句话后来帮我在本科的无数次汇报中抓住重点。

调研是创意的锚点。无论是《When You Are Old》的历史考据,还是《Alice in Wonderland》的互动设计,不断追问“为什么”才能理清逻辑链条

拥抱试错的过程。被否定的方案不是失败,而是通往更好的路标。

如果当初没有放弃那条 “看起来更稳妥” 的综合类大学之路,我可能永远不会知道,原来艺术学习可以如此自由而深入。

如果你问我,预科到底能学到什么?

我的答案是,它教会我的不仅是专业知识,更是一种思维方式 ——如何把一个模糊的想法变成可行的方案,如何在限制中找到突破的可能,如何让世界“看见”你构建的宇宙。

AIVA公众号

AIVA公众号 小红书:AIVA当代首饰

小红书:AIVA当代首饰 AIVA当代首饰

AIVA当代首饰 AIVA国际课程中心

AIVA国际课程中心 沪公网安备 31010602004641号

沪公网安备 31010602004641号